글을 한번에 완벽하게 쓰겠다는 생각

나는 원래 글쓰는 걸 좋아하지만, 글을 쓰면 항상 너무 오래 걸려서 고민이었다.

믿거나 말거나 한번은 글 한 편 쓰려고 아침부터 저녁 먹을 때까지 노트북만 붙들었던 적도 있었다.

이유는 분명했다. 한 번에 완벽하게 쓰려고 집착했기 때문이다.

게다가 글 쓰는 프로세스도 제대로 정립하지 않고 무작정 달려들다 보니 비효율적으로 작업할 수밖에 없었던 것 같다.

물론 글쓰기에 애정을 쏟는 건 좋지만, 자꾸 글 쓰는 시간이 길어지니 글을 쓸 때마다 부담감만 커지고 의욕은 떨어져서 내 습관을 반드시 고쳐야겠다고 결심했다.

다행히(?) 이런 고민을 나만 한 게 아니었는지 글쓰기 세미나에서 성윤님이 완벽주의에 대해 여러 번 강조하셨다.

완벽하게 쓰려고 하면 오히려 역효과를 낳는다,

하물며 책이랑 강의도 개정판을 내는데 블로그 글을 왜 처음부터 완벽하게 쓸 수 있다고 생각하나,

라는 조언을 해주셨는데 이 말에 절절하게 공감할 수 있었다.

그래서 글에 대한 태도를 아예 바꿔야겠다고 결심했다.

"애초에 내가 글을 한번에 쓰고 끝장을 보려는 시도 자체가 틀린 것이다.

그렇기 때문에 글은 여러 번 나누어서 쓰되 조금씩 고쳐나가야 한다.

글은 절대 한번에 완벽하게 쓸 수 없고, 써서도 안된다."

요런 굳은 다짐으로 내가 앞으로 어떻게 글을 쓸지 원칙과 프로세스를 나름 정리해보았다.

글쓰기 원칙 1: 망설이지 말고 무조건 쓴다

글쓰기 세미나 도입부에서 성윤님이 언급하신 '저항감'이라는 말이 있다.

글을 쓰려고 자리에 딱 앉았는데, 글을 너무 쓰기 싫어서 온갖 딴짓을 다 하다가 결국엔 글 몇 자를 쓰고는 도무지 엄두가 안 나서 에잇 나중에 하지 뭐 하고 관두게 된다.

게다가 나는 글에 대한 거의 강박증 가까운 습관이 있어서 문장 하나를 쓸 때마다 '이 단어 선택이 적절한가? 이게 이 위치로 가면 더 자연스럽지 않나?' 하고 조사나 시제까지 따져들면서 문장을 몇 번이나 썼다 고쳤다를 반복한다.

그러다 보니 글에 대한 심리적 부담은 커질 수밖에 없고 항상 어려운 일로 기억에 남았던 것 같다.

그래서 내게 최적의 전략은 이 저항감, 또는 마음의 역치를 낮추는 것이라고 생각한다.

일단 자판을 두드리자. 맘에 안 들어도 좋으니 무조건 쓰고 본다. 어차피 나중에 다시 고치면 되기 때문이다.

자꾸 이 저항감을 이겨서 역치를 낮추는 연습을 해야겠다고 다짐한다.

그래서 한번에 많은 양의 글을 쓰기보다는, 매일 조금씩이라도 글을 완성해가는 시도를 계속 해보려고 한다.

글쓰기 원칙 2: 덮어놓고, 틈틈이 고친다

글을 한번 가벼운 마음으로 쓰고 나면 일단 덮어놓고 다른 일을 하다가, 나중에 또 생각날 때 다시 고치러 온다.

자꾸 이걸 반복하다보면 어려울 줄 알았던 글 한 편을 완성한 짜릿한 경험을 두어번 할 수 있었다.

게다가 자꾸 고치다보면 글이 점점 좋아지고, 또 잊었다가 한참 뒤에 돌아와보면 글을 쓸 때는 떠오르지 않던 아이디어나 놓쳤던 부분이 보이기도 한다.

이 방법을 저번 회차 때 제출한 글(https://seanshkim.tistory.com/114)에 시도해봤는데

확실히 글쓰기에 대한 부담감을 많이 낮출 수 있었다.

여전히 글 쓰는 시간은 많이 잡아먹었지만(총 4시간 남짓) 그래도 점점 노력하다보면 2시간 이내로도 줄일 수 있을 거라 생각한다.

글쓰기 원칙 3: 많이 쓰고 버린다

내가 최근에 재밌게 읽은 <제럴드 와인버그의 글쓰기책(Weingberg on Writing)> 9장에서 이런 말이 나온다.

사실 손질을 마친 글에는 창작 과정의 흔적이 거의 남지 않는다.

게다가 그 창작 과정이라는 것도 대부분 무엇을 버릴지 결정하는 작업이다.

이 책에 나온 낱말들은 모두 다른 말로 다섯 번 정도는 바꿔보고 나서 정한 것들이다.

또 별로 관련이 없어보이지만, 최근에 봤던 스티브 잡스의 인터뷰 영상에도 이런 말이 나왔다.

...우리는 아주 소수의 일에만 집중하기 위해 노력합니다. 집중한다는 건 어렵습니다. '예'보다는 '아니오'라고 말하는 걸 의미하기 때문입니다. 우린 많은 걸 '하지 않기로' 결정합니다. 이렇게 하면 몇 가지 남은 일에만 집중해서 그 일들을 잘해낼 수 있게 말이죠. (We tried to focus into very few things well. And focusing is hard because focusing doesn't mean saying yes, it means saying no. We decide not to do a lot of things, so we can focus on few handfuls of things and do them well. )

내가 저번에 인턴 후기 글을 처음 쓸 때, 내가 읽었던 논문에 대한 소개와 학습 데이터에 대한 설명을 넣으려고 했다.

하지만 나중에 읽고 나서는 그 부분을 모두 빼버렸다. 있으면 좋지만 꼭 필요한 내용은 아니었기 때문이다.

이게 완벽주의 태도의 또다른 문제점을 잘 보여준다고 생각한다.

완벽함에 집착하다보면 글을 쓰면서 모든 소재에 대해 다 커버하려고 하기 때문이다.

하지만 읽는 사람 입장에선 모든 내용에 대해 궁금하지 않을 수도 있고, 분량이 너무 긴 나머지 중간에 읽다가 포기할 수도 있다.

버림의 미학을 글에도 적용해보자. 그러려면 일단 글을 많이 끄적여야 한다('망설이지 말고 일단 쓰기').

나의 글쓰기 프로세스

그럼 앞에서 언급한 세 가지 원칙을 내 프로세스에 어떻게 녹여낼 수 있을까?

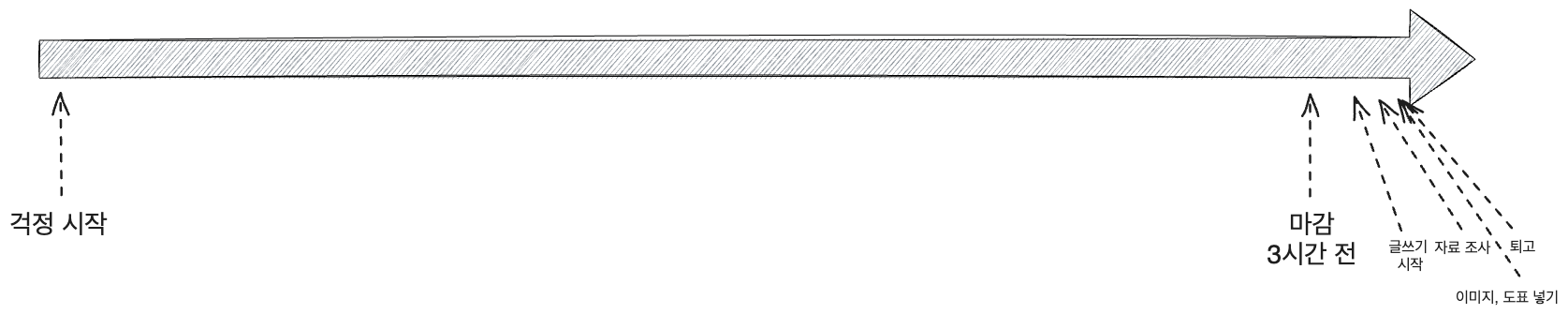

이상 vs. 현실

이렇게 멋있게 도식화를 했지만, 절대 내가 저 프로세스대로 글을 쓰고 있다는 뜻이 아니다.

아직은 아래처럼 마감시간에 허덕이는 게 현실이다(지금도...).

어떻게 하면 현실에서 이상으로 좀 더 가까워질 수 있을까?

각 단계별로 내 생각을 좀 더 구체화해보았다.

주제 선정하기

주제는 글을 쓰기 일주일 전부터 미리 정해놓는 게 좋다.

성윤님이 글쓰기 세미나에서 말한 것처럼 피해야 할 주제가 몇 가지 있다.

- 책, 강의 등을 단순히 정리한 것

- 오답노트

- 뻔한 것 (이미 너무나 유명하거나, 블로그에 충분히 자료가 많은 주제)

하지만 취준을 하고 있는 입장에서 매번 독창적인 소재로 글을 쓰기는 현실적으로 어려운 게 사실이다.

어떻게 하면 단순히 공부 기록을 하더라도 내 글을 남들과 차별화할 수 있을까 고민을 매번 했다.

평소에 글또 큐레이션에 올라오는 글이나 우연히 알게 된 블로그에서 유독 인상 깊게 읽었던 글은 이런 특징이 있었다.

- 자기만의 경험과 생각이 드러남: 에러 해결 과정, 해커톤이나 대회 회고록, 실무에서의 프로젝트 경험 등

- 유용함: 내가 궁금했던 질문에 답을 하고 있는가? 새로 배워가는 지식이 있는가?

- 희소성: 아무리 검색해도 나오지 않던 에러 원인을 이 블로그에서만 속시원하게 해결해주거나, 잘 모르던 라이브러리나 툴을 소개하는 등

그리고 성윤님이 세미나에서 좋은 글에 대한 자신의 기준을 이렇게 정리해주셨는데, 내가 생각했던 것과 공통점이 꽤 있었다.

- 내가 겪고 있는 문제를 해결해주는 글인가?

- 이 글을 본 사람이 바로 행동을 하게 만드는가? 혹은 변화를 만들 수 있는가?

- 따라할 수 있는 자료로 정리가 되어 있는가?

- 이해가 잘 되는가?

- 자신의 생각이 담겨져 있는가? (비판적 사고)

내가 나름 차별화해보겠다고 야심차게 시도를 한 게 아래 두 글이다. 1) 내 인턴 생활(포스텍 인공지능연구원)에서 어떤 연구를 했는지 구체적으로 남긴 글은 기존에 없었고(희소성), 2) 연구 과정에서 어떤 시행착오를 거쳤는지 상세하게 설명했다는 점(나만의 경험)에서 나쁘지 않은 시도였다고 생각한다.

- [Part 1] 용의자의 신발을 찾아라: AI 기반 족적 검색 시스템을 개발하기까지 겪었던 시행착오들 (https://seanshkim.tistory.com/104)

- [Part 2] 용의자의 신발을 찾아라: 족적 검색 시스템과 자기 지도 학습(Self-Supervised Learning) (https://seanshkim.tistory.com/114)

하지만 매번 인턴 회고록으로 글을 쓸 수는 없고, 게다가 아직 글 쓰는 게 익숙하지 않다보니 시간도 너무 오래 걸린 게 아쉬웠다.

그래서 이제부터는 내가 공부한 내용을 토대로 글을 쓰면서도 세미나에서 깨달은 점을 계속 반영해서 써보려고 한다.

틀 잡기(목차 작성)

원래는 글을 무작정 쓰기 시작했을 뿐 목차를 따로 신경쓸 필요 없다고 생각했다.

하지만 별것 아닌 것 같아도 처음에 목차(또는 개요)를 쓰는 게 정말 정말 중요한 단계라는 걸 깨달았다.

내가 몇 번 글을 오래 붙잡고 쓰다가 크게 후회한 적이 있었다.

문장이나 어법 등 세부에만 집착한 나머지 글의 방향이 완전히 엉뚱하게 흘러갔기 때문이다.

나중에 내 글을 읽어보니 개연성이라고는 하나도 없었다. 결국 글을 다시 쓰다시피 구조를 뜯어고쳐야 했다.

목차는 글의 방향을 잡아주고 논리를 설정하는 과정이다.

어떤 순서로 내용을 배치할지, 무엇을 넣고 빼을지 계획부터 해야 한다.

목차를 쓰면 한 가지 더 좋은 점이 있다. 처음 글을 쓸 때의 막막함을 줄일 수 있다.

글쓰기라는 큰 task를 작은 단계로 잘게 쪼개어 심리적인 부담감을 줄일 수 있기 때문이다.

그래서 굳이 순서대로 적을 필요도 없다.

목차마다 그냥 떠오르는 키워드나 내가 앞으로 조사할 내용을 끄적여두면 나중에 물꼬를 틀때 크게 도움이 된다.

1차 작성 단계

목차를 다 적었다면, 이제 목차 별로 문장을 생각나는 대로 써본다.

꼭 문장 구조를 갖출 필요도 없다. 키워드나 이미지만 넣어도 좋다.

내가 쓴 표현이 맘에 들지 않더라도 일단 머뭇거리지 말고 최대한 많이 쓰는 게 관건이다.

어차피 나중에 다시 뜯어고칠 거라고 생각하면서 자판을 열심히 두드리자.

또 처음부터 끝까지 뭐라도 적어서 글의 전체 흐름을 훑어보아야 한다.

글의 순서가 어색하지는 않은지, 개연성이 타당한지 파악할 수 있기 때문이다.

세부 디테일에만 집착하다보니 좁은 시야에 갇혀서 정작 더 중요한 글의 논리를 놓칠 때가 있었다.

항상 나무보다는 숲을 보려고 노력할 것!

2차 작성 단계

1차 단계에서 글을 마구 끄적였다면, 다해냈다는 착각에 성취감도 약간 들면서 한편으로는 찜찜함도 남는다.

그러면 벌써 절반은 성공했다. 찜찜해서 틀림없이 언젠가 글을 고치러 돌아올 것이기 때문이다.

이렇게 1차로 글을 쓴 다음 아예 잊고 있다가, 며칠 뒤에 다시 읽어보는 게 제일 효과가 좋았다.

2차에서는 좀 더 시간을 많이 써야 하는 근거 자료 조사나 도표 만들기, 공식 문서 읽기 등에 투자한다.

사실 나는 작성 단계를 2차까지 적었지만 사실 글은 많이 보면 볼수록 좋아진다고 생각한다.

그만큼 새로운 안목으로 글을 고칠 수 있고 또 글을 쓰는 데 한번에 투입하는 에너지가 적어져 부담감이 줄어들기 때문이다.

마지막 단계: 퇴고

1. 가지치기.

아까 내가 언급했던 단계다. 불필요한 내용은 과감하게 버린다. 내용이 너무 길다 싶으면 글을 여러 편으로 쪼개서 게시한다.

2. 논리적 개연성 검토.

전체 글을 빠르게 쑥 훑어보면서 '왜?'라고 자꾸 물음을 던져본다. 이게 이 내용으로 왜 연결되지? 이 말은 내가 왜 썼을까? 글이 타당하게 이어지는지 확인한다.

3. 소리 내서 읽기.

대학교 1학년 글쓰기 교양 수업에서 교수님이 강의 후반부에 했던 말씀이다. 글을 그냥 읽는 것과 소리 내서 읽는 것엔 분명한 차이가 있다. 소리 내서 읽으면 문장의 리듬이 이상한 걸 깨닫거나 조사, 단어의 배열이 어색하다는 걸 객관적으로 알아차릴 수 있게 된다.

4. 맞춤법 검사기 쓰기.

학보사 출신 친구한테서 배운 소중한 습관이다. 이 친구는 웬만큼 책도 많이 읽고 기사도 무지 많이 쓰는데 항상 글을 쓰고 나면 맞춤법 검사기를 돌려본다고 한다. 나도 맞춤법은 꽤 정확하게 지킨다고 생각했는데 검사기를 돌려보고 나선 종종 잘못 알고 있는 걸 깨닫는 경우가 있었다.

글쓰기 세미나 과제: 내가 쓴 글 고쳐보기

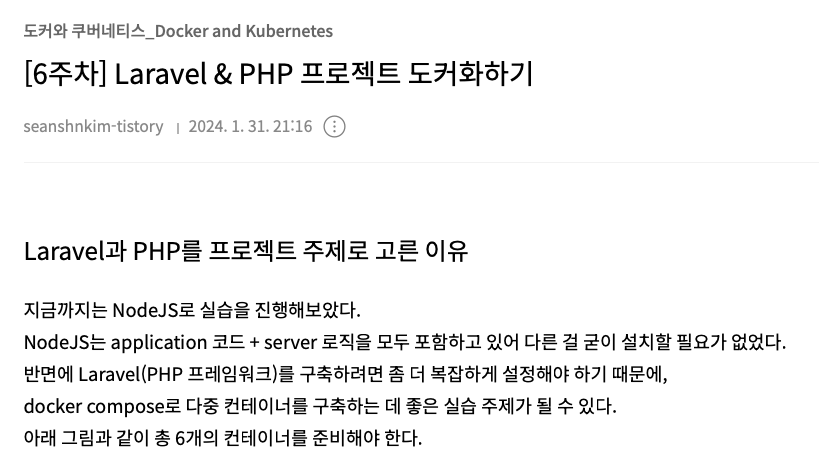

작년 12월부터 글또 멤버 분들이랑 도커 스터디를 하고 있는데, 6주차 강의를 정리한 글([6주차] Laravel & PHP 프로젝트 도커화하기: https://seanshkim.tistory.com/120)을 고쳐보기로 했다.

내가 혼자서 공부한 내용을 정리하는 데 초점을 맞추다보니 나중에 읽었을 때 글이 잘 읽히지 않고 불친절하다는 느낌을 강하게 받았다.

아무래도 싹 다 뜯어고쳐야 할 것 같은데, 그러기엔 오늘 안에 다 못 끝낼 것 같아 우선 도입부만 살펴보기로 했다.

기존 글의 도입부다. 확실히 글을 급하게 써서 그런지 문제가 많아 보인다.

- 글을 처음 접하는 사람이 봤을 땐 어떤 맥락에서 이 글을 썼는지 알기 어렵다.

- 예를 들어 '지금까지 NodeJS로 실습을 진행해보았다'고 했는데, 그렇다면 이전에는 어떤 내용을 주제로 글을 썼고 무슨 실습을 진행했는지 배경 설명을 해주어야 한다.

- 앞으로 이 글을 어떻게 전개할 건지, 코드와 실습을 다룬다면 이루고자 하는 목표가 무엇인지 전반적인 방향성을 제시해야 한다.

예상 독자를 정하지 않고 무작정 쓰다보니 글의 섬세함이 많이 떨어진 것 같다.

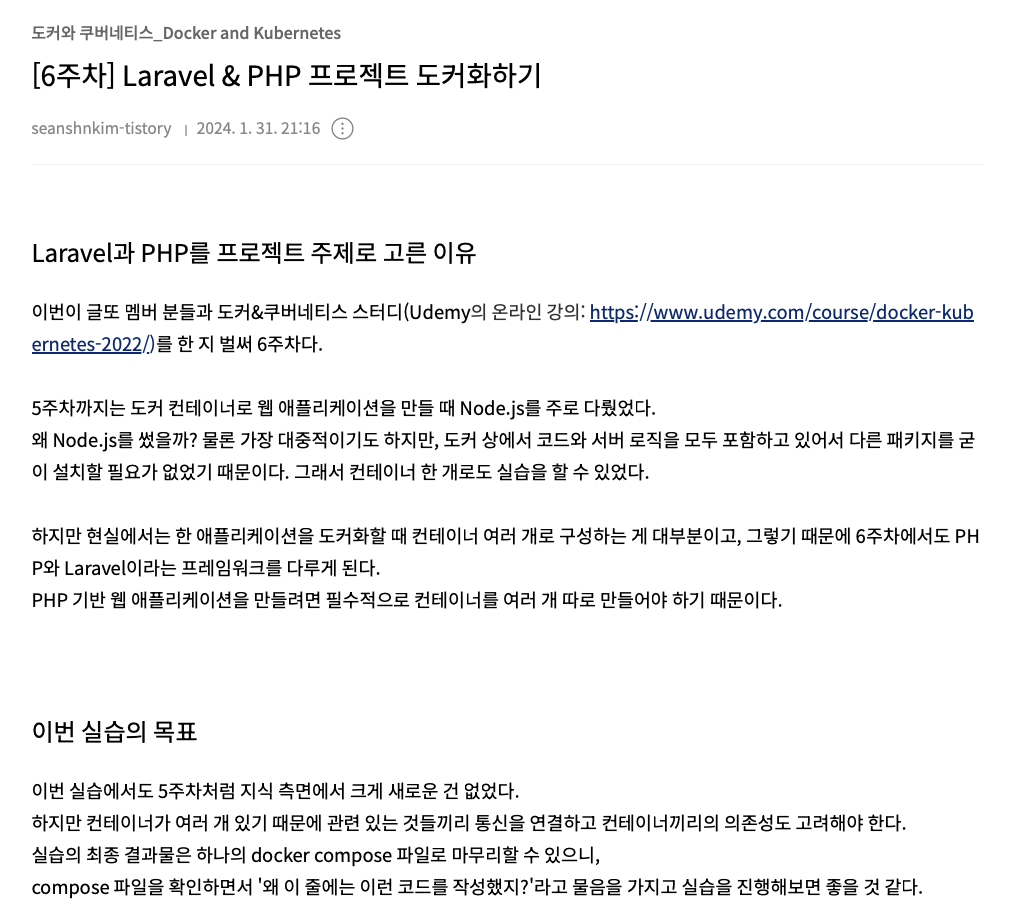

위에 세 가지를 반영한다면 어떻게 고칠 수 있을까?

최대한 내가 어떤 배경에서 이 글을 썼는지 전달하려고 했고(첫 문장),

내가 앞으로 어떤 소재로 글을 쓸 건지 방향을 제시하고자 했다. (docker compose 파일을 강조)

세미나에 대한 후기, 그리고 글을 쓰면서 느낀 점

세미나를 통해서 내 고민이 나만 겪고 있는 게 아니라는 걸 깨달을 수 있어서 위로가 되었다.

그리고 나의 잘못된 습관(완벽주의, 한번에 몰아서 쓰기 등)을 객관적으로 파악하고

적어도 이 글을 쓰면서 접근 방식을 완전히 다르게 가져보겠다는 다짐을 한 게 가장 큰 결실이라고 생각한다.

참고로 제목 끝에는 2024라고 붙여놓은 이유는 내가 지금 프로세스를 정립했어도,

시간이 흐르고 해가 지나면 또 내 글쓰기 방식을 어떻게 바꿔나갈지 모르기 때문이다.

내가 위에 그려놓은 현실 그래프로 회귀하지 말고 이상적인 프로세스에 가까워질 때까지 열심히 셀프 피드백을 반복해보자.

'회고록 > 글또' 카테고리의 다른 글

| 글또 10기를 시작하며: 회고와 다짐 (1) | 2024.10.13 |

|---|---|

| 유데미x글또 후기: [Docker & Kubernetes] 강의와 3개월 간의 스터디 회고록 (3) | 2024.03.31 |